白喉時隔多年卷土重來,給我們哪些警示?

時隔多年,在西非最近卻暴發了白喉疫情,雖然與中國相隔甚遠,但就像其他的“老”傳染病的再燃和突然暴發一樣,足以成為給我們的警示。

在過去一年多的時間里,西非多個國家正經歷非洲歷史上最嚴重的白喉疫情。

2022年5月,尼爾利亞首次報告疑似病例,并在12月報告了實驗室確診病例。此后,疫情相繼在尼日爾、幾內亞和毛里塔尼亞暴發,喀麥隆也在2023年12月初報告三例疑似病例。

根據聯合國的數據,西非本輪白喉疫情嚴重,90%的病例發生在5歲以下兒童中。

截至2023年12月7日,尼日利亞累計報告20602例疑似病例、12481例確診病例和553例死亡病例;

截至2023年11月26日,尼日爾累計報告2300例疑似病例、2100確診病例和128例死亡病例;

幾內亞報告1200多例病例和71例死亡病例;

毛里塔尼亞報告20例病例和6例死亡病例;

常規免疫接種計劃中的白喉疫苗的低接種率是本次疫情大暴發的根本原因。

事實上,在此次疫情大暴發之前,幾內亞已有30多年沒有發現過白喉病例了。

在白喉肆虐的國家,常規疫苗接種覆蓋率低于推薦的95%,甚至只在50%-60%之間,幾內亞則只有47%,最嚴重的地區只有36%,為白喉桿菌的暴發創造了可乘之機。

很多人只在教科書上讀過、看過這個病,我國將百白破疫苗納入國家免疫規劃,并得到嚴格執行后,病例明顯減少,很多醫生甚至都沒見過真病例了。

2019年,中國百白破聯合疫苗(DTP)的批簽發量達7900萬劑,并預計于2025年突破1億劑,顯示出我國對白喉疫苗接種的重視。

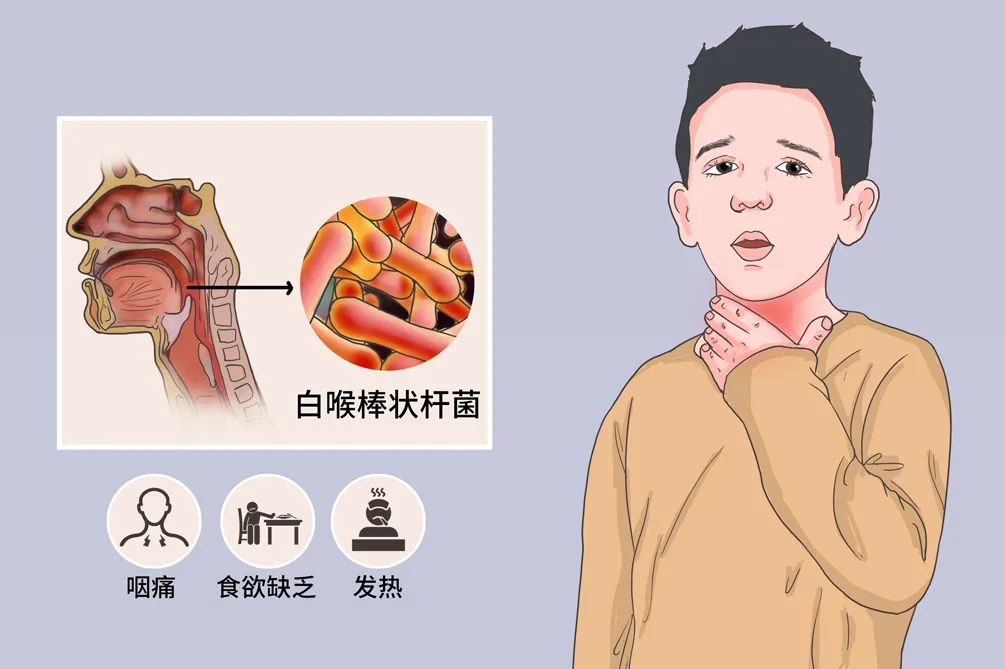

一、什么是白喉

白喉是一種由白喉桿菌所引起的急性呼吸道傳染病,可分為呼吸道白喉(包括咽、喉、鼻白喉等,其中咽白喉占全部白喉的80%)和其他部位白喉(如皮膚、眼結膜、耳、外陰、新生兒臍部、食管等處白喉)。

二、傳染源和傳播途徑

白喉患者和帶菌者是主要傳染源,白喉桿菌主要通過呼吸道飛沫傳播,也可以通過食物、玩具及物品間接接觸傳播。偶爾可通過接觸皮膚破損處進行傳播。

三、臨床癥狀

白喉根據癥狀發生的部位不同,主要包括呼吸道白喉和皮膚白喉兩種類型。呼吸道白喉更常見,咽、喉部會出現灰白色假膜,嚴重時可能出現毒血癥,甚至會并發心肌炎和周圍神經麻痹等。皮膚白喉較少發生,會出現皮膚的壞死,形成潰瘍,且常難自愈,即使治愈也會出現黑色素沉著,很少出現全身中毒癥狀。其他部位白喉都會出現局部炎癥或形成假膜,全身癥狀也較輕。

四、易感人群

人群對白喉桿菌普遍易感,新生兒可經胎盤及母乳獲得免疫力,母傳抗體水平在出生后3個月明顯下降,1歲時基本消失,因此1-5歲兒童的發病率較高。15歲以下未接種疫苗的兒童和少年是最主要的風險人群。感染后可產生持久的免疫力。

五、預防措施

白喉是疫苗可預防疾病。按照我國的免疫規劃程序,含白喉成分的疫苗全程需要接種5劑次,即嬰兒在3、4、5月齡時各接種1針百白破聯合疫苗,然后在1歲半時加強免疫1劑百白破聯合疫苗,6歲時再加強1劑白破疫苗。我國白喉防控效果顯著,2007-2019年未報告本土白喉病例,2020年報告1例境外輸入白喉,隨后持續保持國內無報告白喉病例。

白喉為乙類傳染病,及時對患者進行隔離和治療,對病人居住過的房間和使用過的物品進行嚴格、科學消毒可降低疾病傳播風險。